Il mio Santiago Bernabeu

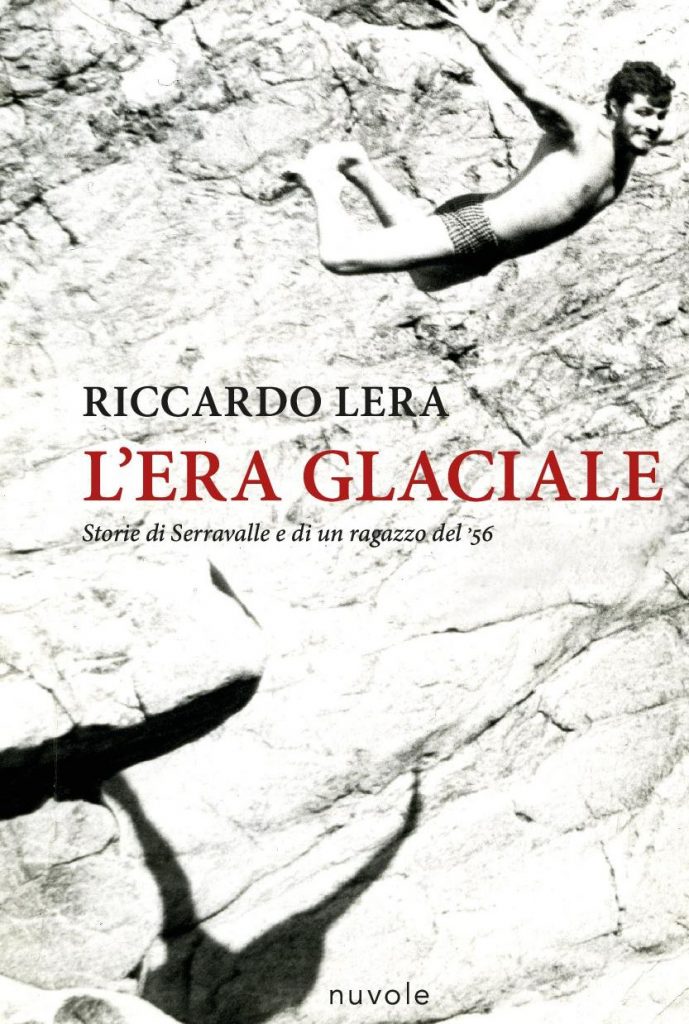

Racconto (con aggiornamenti e modifiche) tratto dal volume L’ERA GLACIALE. Storie di Serravalle e di un ragazzo del ’56, di Riccardo Lera (Edizioni Le Nuvole, 2019)

Foto in evidenza: Sandro Pertini al Santiago Bernabeu

Premessa

Quarant’anni fa, l’undici luglio 1982, Sandro Pertini esultava per la vittoria dell’Italia contro la Germania, al Santiago Bernabeu di Madrid. Per la terza volta dopo Roma nel 1934 e Parigi nel 1938, la Coppa del Mondo parlava la nostra lingua.

Lo Stivale quella notte fu percorso da una gioia collettiva pazzesca, come se su quel campo non fossimo stati solo in undici a giocare ma in sessanta milioni. Sessanta milioni di Tardelli che urlavano in faccia al mondo la propria felicità, il proprio riscatto, il proprio orgoglio. C’ero anche io, ovviamente, là su quel prato, e nella notte sognai mille volte di dribblare teutoniche maglie bianche come solo Bruno Conti riusciva a fare.

Una gioia così grande l’assaporai l’anno dopo, con la conquista del trofeo di miglior portiere del Campetto della Chiesa. Che ci si creda o no, fu un grandissimo onore per me.

Nell’estate 1983 ero già un medico e il tempo del “pallone dalla Chiesa” stava per essere spazzato via dai ritmi imposti dalla professione. Allora non lo compresi, ma la mia lunga adolescenza stava concludendosi proprio con quel “football on the road” a me così caro, così come anni prima era iniziata. Lì, in via Tripoli, sull’asfalto del mio Santiago Bernabeu.

di Hans Peter Briegel

Un pallone per diventare grandi

Peccato originale contro le leggi familiari scoccò nel gioco e, poiché in casa il pallone era considerato da mio padre come la passione del popolo bue e faccenda non da intellettuali, in me crebbe una passione smisurata per il calcio. Questa avanzò, incorreggibile, su due fronti ben distinti.

Il primo consistette in un libro reliquiario a quadretti, sul quale incollavo con cura ritagli della stampa immortalanti ogni gesto tecnico dei miti della grande Inter di Herrera. Vi si poteva pertanto ammirare la perfetta e immodificabile scriminatura dei capelli del Giacinto Facchetti, gigante da Treviglio, il calzettone arrotolato del mancino Mariolino Corso, le mani nude di Giuliano Sarti il portiere e via via tutti gli altri.

A nulla valse l’embargo posto dai miei sulle figure Panini, dal costo proibitivo di lire dieci per busta, due virgola cinque per ogni calcistica icona; in mancanza di quelle, le forbici impietosamente operavano drastiche cesure sulla pagina sportiva del giornale, specie nei fogli delle edizioni a me più care, quelle del lunedì.

A colpi di colla il quadernetto s’ispessiva, ogni fotografia accompagnata da righe di commento solitamente ricopiate pari pari dalle didascalie sottostanti ma a volte impreziosite da personalissime annotazioni, quando quelle giudicate non sufficientemente idonee. Raggiunto lo spessore di un messale, il quaderno era poi sottoposto all’invidiosa attenzione di chi, come me, era accecato da nerazzurra passione.

Ricordo lo scintillare d’occhi nel Maurizio, figlio di Joele il gommista, le guance paonazze di Friulino, gli apprezzamenti trionfali del Figio e il solco più accentuato del solito fra le rughe frontali del Pino.

Il secondo fronte fu il gioco vero e proprio ma lì fu più difficile, perché non dotato di piede fino. Per le enormi pedule calzate venivo subito scelto per evitare di giocarmi contro e stavo da difensore, attaccato al mio uomo, e se proprio questi mi scappava, da rognoso che ero, falciavo anche. Difficilmente andavo su, oltre il mezzocampo e così di reti ne ficcai dentro poche, nonostante i sogni d’attacco rimuginati prima di ogni partita.

A Serravalle si giocava in molti posti. Se di puro allenamento si trattava, c’era spazio dal Pino, i garagi eretti a porte, nel cortile di Mino o giù in valletta oppure ancora dal Figio, dall’acidotanico, fra i prati circostanti la vecchia fabbrica dismessa. E lì pure le reti c’erano, attaccate ai pali che suo padre aveva piantato giù per bene nella terra.

Ma i luoghi in cui si poteva assaporare il gusto alto e crudo della competizione erano solo due: il campetto dalla chiesa e il campo sportivo. Il campo te lo aprivano i preti. Se ci volevi giocare, d’estate, a scuola finita, dovevi andare a sentir messa alle otto, in parrocchia. Poi, prima con Don Luigi ed in seguito con il viceparroco nuovo, Don Lino, con quegli occhi che Caronte sicuramente gli invidia, si saliva là in cima per giocare. Gli spogliatoi erano chiusi e ci si cambiava sui gradoni di cemento della piccola tribuna ed io avevo la maglia nerazzurra con un quattro sulla schiena, fissato con le graffette metalliche di una cucitrice.

Prima giocavano i più piccoli d’età, solo su una metà del campo, e una porta era stabilita da due borse stese sull’erba, con un’immaginaria traversa tra il cielo e la terra che variava di posizione a seconda del giudizio arbitrale, dell’abilità di chi aveva tirato (per uno bravo era sempre goal, anche quindici metri sopra il terreno, per uno scarso un rasoterra poteva non essere sufficiente) e infine del carisma del portiere.

“Alto”, potevi sentenziare se eri un buon portiere, anche se la palla quasi si configgeva nell’erba.

Poi “sgarronavano” i più grandi, le scarpe bullonate su tutta la superficie del campo, e già qualcuno era davvero bravo, i fratelli Talarico sopra tutti.

Momento di gloria fu in quegli anni, giocando fra i piccoli, la volta in cui, sbagliando un cross, infilai da trenta metri la palla giusto nel sette opposto. A fine partita mi venne accanto Giovanni Talarico; chinato ginocchioni sul campo intento ad allacciarsi le scarpe, mi disse:

“M’han detto che hai fatto un gran goal”.

Annuii fieramente. Lui guardò su in alto

“Hai visto il cielo oggi?”.

Strizzai gli occhi, mentre lui si risollevava,

“Ė senza colore, come latte”.

Guardai in alto, l’afa spessa e grassa copriva la vista.

“Hmm” feci io per non contraddirlo e lo guardai correre via, mentre pensavo che solo per quelli buoni il cielo poteva avere il sacro profumo del latte.

Il campo sportivo era comunque un mangiare fine e raro, razionato solo nei mesi buoni. La zuppa quotidiana si consumava sul campetto, dalla chiesa. Il mio Santiago Bernabeu. Di terra battuta prima e d’asfalto poi, questo si snodava, terribilmente irregolare, fra il muro esterno della navata destra della chiesa, abside compreso, e il muraglione a zeta sorreggente le case vecchie e strette di via Gazzi. Unico lato regolare si disegnava dietro la porta di via Tripoli, separato da questa da una cancellata dalle punte di ferro aguzze, che guai a infilzarci sopra il pallone perché ti si bucava di sicuro. La porta opposta era infissa al terreno, in obliquo, a sinistra quasi attaccata all’angolo alto del muraglione sotto via Gazzi, per cui la sua linea di fondo correva solo da una parte, a destra, quasi dietro la parrocchia, sotto il costone di tufo del Monte Castello. Sopra di essa una nicchia ospitava una Madonnina, poi protetta con una grata dalle energiche pallonate di cui era la frequente, innocente, destinataria.

Il fuori non esisteva, si giocava di sponda, di muro, di rimpallo e se la palla schizzava sopra i tetti ma si riscodellava per gravità in mezzo al campo, era sempre buona. Il gioco é sempre stato maschio e un po’ fetente. Le ossa rotte non si contavano: Pasqualino, il Ciuci, Giorgio il Lungo e altri, tra gambe e braccia han fatto la fortuna degli ortopedici dell’Ospedale di Novi.

Cinque contro cinque, le leggi del gioco erano semplici ma ferree; si andava ai dieci, cambiando campo ai cinque. Chi perdeva usciva, chi vinceva andava avanti, scegliendo di giocare inizialmente dal lato di via Tripoli per sfruttare il campo, leggermente in discesa e più largo in attacco, nel secondo tempo. La selezione era feroce, il più grande scannava il più debole senza tanti complimenti. Tutta roba che Darwin o Malthus manco si sono sognati.

Se eri una scarpa o troppo piccolo d’età, per giocare non avevi scelta: o portavi il pallone o stavi in porta. Io scelsi la seconda possibilità e negli anni, l’asfalto ridotto mentalmente al più comodo degli “Scriviaflex” di Canegallo, divenni a mio modo un personaggio.

Ogni leva ha i suoi miti e per noi lo sono stati, fra i tanti, Menin, Nicorelli e Beppe Bailo.

Ma ci sono anche situazioni da assurdo kafkiano, non fotografabili da un racconto, come il goal ciccato con tiro scoccato da mezzo centimetro dalla porta da parte di Watson, storpiato in Buozzon o, a seconda delle varianti, Quozzo, dai tifosi assiepati ai lati di quell’arena, per non parlare del celeberrimo rigore di Alfieri con palla incastonata altissima sopra la traversa, tra gli smerli della canonica, un miracolo di imponderabile imperizia balistica.

E poi il pubblico, gli inni e gli sfottò, con soprannomi variopinti e coloratissimi, da Casadelsole a Gnacchere, da Bottacagaricotta a Marocchì per finire alle risse, di cui l’eco delle sberle di Urla sulla faccia di P. ancora si ode a distanza di decenni, se si porge attentamente l’orecchio.

Giocavamo tutti lì, dietro a un pallone di plastica, e ancora oggi mi riesce impossibile pensare che alcuni di noi non giochino più da nessuna parte; dieci anni dopo un’avversaria maligna e mortale, droga maledetta, li ha poi incontrati deboli, illusi e falciati per sempre.

Post Scriptum

Ho provato a giocare dopo oltre trent’anni. L’artrosi mi ha detto di no, che non era possibile. Ma ancora adesso sogno di volare fra i pali come Sarti o Bubacco, portiere del Belluno nel 1973, un mio idolo. La realtà anagrafica purtroppo non mi dà scampo. Ho pensato che potrei provare in altre terre, calcisticamente poco esplorate, parando quel che capita, dalla palla di stracci alle noci di cocco. Chissà, un giorno proverò. O forse ho già fatto anche questa?

Alfieri chi ? Giuseppe ? Del ‘59 ?

Il racconto, scritto benissimo, avvince e commuove anche chi, come me, ha solo un ricordo sfumato di nomi, luoghi, personaggi e nessuna passione per il calcio.

Se non puoi più correre, scrivi…

Si, caro Ezio. Proprio lui. Un rigore “impossibile”. Il pallone rimase incastrato lassù per mesi. Ridevamo come matti.

Grazie… ma sei di parte!!