Essere bambini nel XIX secolo

Sul numero di dicembre 2018 di “Novinostra In Novitate” è comparso un articolo di Federico Cabella intitolato: 1878, Esperimenti di Pedagogia didattica a Serravalle e a Novi. L’opuscolo contiene annotazione sull’attività didattica sperimentale adottata durante la giornata del 3 settembre 1878 fra le mura dell’asilo infantile serravallese, noto ancora oggi, nel gergale popolare e nel dialetto, come “quello delle suore”, anche se attualmente non vi lavorano più, per poterlo “comodamente” distinguere dalla Materna Statale.

L’attuale Scuola Materna Maria Divano richiama espressamente nel suo Statuto la propria discendenza dall’Asilo infantile serravallese “delle suore” la cui data di fondazione risale al 1859.1 La data di fondazione preunitaria, lo certifica a tutti gli effetti come una delle istituzioni più antiche presenti a Serravalle.

Sorta pertanto semplicemente come Asilo Infantile, prima di prendere l’attuale denominazione, parrebbe essere stata intitolata alla moglie di Re Umberto I, la Regina Margherita. Il condizionale è d’obbligo perché questo passaggio è riconducibile ancora una volta solo alla memoria e alla tradizione orale in mancanza, al momento, di una documentazione certa.

Le poche informazioni relative a quella antica istituzione le troviamo proprio nello statuto attualmente in vigore della Scuola Materna Maria Divano: al Capitolo 1 esso riporta una premessa “storica” che sintetizza succintamente le vicende che portarono alla fondazione dell’antica istituzione indicandola come frutto di un’iniziativa laica di un gruppo di cittadini.

Ma torniamo all’articolo di Federico Cabella: l’esperimento didattico descritto nell’opuscolo appare subito sorprendente e innovativo. Come spesso accade, anche in un documento nel quale è difficile identificare sia il contesto sia l’autore, è possibile intuire processi storici e sociali complessi che suscitano molteplici interrogativi, in questo caso riguardo ad una realtà di cui si conosce abbastanza poco, ovvero la condizione dell’infanzia a Serravalle, e in Valle Scrivia, all’inizio del Diciottesimo secolo.

Tuttavia alcuni anni di attività dell’Associazione Storico Culturale Chieketè non sono trascorsi invano: grazie alle ricerche condotte, a volte un poco rapsodiche ma sempre appassionate e fondate su una attenta analisi della documentazione esistente, oggi possiamo conoscere qualche cosa di più riguardo alle vicende del territorio serravallese e dei suoi abitanti.

Cercheremo dunque, in due successive puntate, di offrire qualche risposta agli interrogativi che quell’articolo sottende e sollecita; il primo, “cosa significa essere bambini nella Serravalle del Settecento?” sarà il tema di questo primo articolo, mentre alla domanda: “quali erano le condizioni e le aspettative di vita? Quali le condizioni igienico sanitarie del paese e dei centri abitati vicini?” si cercherà di rispondere nel nostro secondo contributo.

Prima di concentrare la nostra attenzione sull’infanzia serravallese occorre ricordare che l’Italia giunge al momento dell’Unità con una situazione assai negativa per quanto riguarda alfabetismo e scolarizzazione. Non è solo il Sud, come solitamente si crede, a versare in una situazione drammatica, ma l’Italia intera. Nel 1861 il Nord Italia conta ancora il 60 per cento di analfabeti e l’italiano è parlato da una percentuale irrisoria della popolazione e delle famiglie italiane (tra il 2,5 e il 10 per cento). È in questo contesto che assumono carattere di grande drammaticità questioni come la mortalità infantile, il fenomeno dell’esposizione, il lavoro minorile e il tasso di alfabetizzazione sui quali cercheremo di concentrare la nostra attenzione.

Mortalità infantile ed esposizione

Per quanto riguarda la mortalità Infantile e il triste fenomeno dell’esposizione, presenti in Europa prima del 1900, facciamo ricorso ad alcune note che abbiamo già presentato in un volume scritto a quattro mani: l’”Uspidalét”, edito da Le Mani nel 2001.

Nel XVIII e XIX secolo la cura dell’infanzia inizia a suscitare interesse a livello pedagogico; pietra angolare di questa rivoluzione culturale è indubbiamente l’Émile di Jean-Jacques Rousseau. Prima di allora il bambino è considerato un piccolo adulto, senza alcuna sua specificità. Deve essere ascritto a merito dell’Illuminismo settecentesco la capacità di comprendere l’importanza dell’individualità del bambino e delle fasi biologiche che gli sono proprie nel divenire adulto. Su questo concetto di unicità del soggetto bambino si fondano le basi della moderna pedagogia e, in fieri, il germe della pediatria. Solo con il Positivismo, tuttavia, viene affermandosi la necessità di conoscere meglio le capacità mentali del bambino, i suoi bisogni, le sue caratteristiche emotive e, in caso di malattia, gli adeguati interventi clinico – terapeutici necessari.

Tuttavia queste premesse culturali faticheranno non poco a tradursi in fatti concreti. Tra i numerosi e terribili dati che si possono proporre a proposito delle condizioni in cui versa l’infanzia a fine ‘700, quelli riguardanti la mortalità infantile sono particolarmente significativi. Il medico svizzero Christopher Girtanner (7 dicembre 1760, St. Gallo, Svizzera – 17 maggio 1800, Göttingen) ci dice, nel suo trattato pediatrico edito nel 1775, che “ogni mille uomini, 260 muoiono nel primo anno di vita, 80 nel secondo, 40 nel terzo, 24 nel quarto e 446 nei primi otto anni di vita”2.

Tomo Primo, 1803

A tale sorta di bollettino di guerra bisogna aggiungere i dati relativi allo sterminio che avviene nei brefotrofi e che Nicola Latronico, senza mezzi termini, definisce la “strage degli esposti“: Si tratta infatti di cifre che possono percentualmente competere solo con quelle, tristemente note, dei campi di sterminio nazisti. Nel 1676, nella Repubblica Veneta, un brefotrofio ha un tasso di mortalità pari al 99.6 %. Nel XVII secolo, secondo Guido Fanconi (noto pediatra svizzero), a Dublino si raggiunge il 98% ed in tutta l’Inghilterra le percentuali risultano analoghe. Questi dati non coinvolgono un numero ristretto di bambini. A Parigi, un secolo dopo, nel 1772, ad esempio, su 18.713 battezzati, ben 7.676 soggetti, cioè il 40 % , sono “affidati” alle cure dei brefotrofi. Uno di questi, voluto da Luigi XIII nel 1640, viene definito, ancora da Girtanner, “il più orrendo macello di carne umana che si sia veduto giammai”3.

È dalla Francia, fucina alla fine del Settecento di fermenti rivoluzionari, che arrivano in Europa ed in Italia le prime sollecitazioni ad una migliore attenzione ai problemi dell’infanzia: la provincia di Alessandria, così vicina alla Francia, non solo geograficamente, diviene uno dei luoghi in cui i fermenti innovatori si mostrano più evidenti e incontrano la sensibilità di scienziati e uomini di pensiero particolarmente attenti a sperimentare nuove strade e a sviluppare iniziative educative, umanitarie e filantropiche. Ne è un esempio la fondazione dell’Ospedaletto Infantile di Alessandria, datata 18 aprile 1886.

Nonostante questa volontà politica, nel 1865 in Alessandria la “classe degli impuberi, dalla nascita ai quindici anni, presenta tanto in senso assoluto quanto relativo, il maggior numero delle morti“; inoltre ogni cinque decessi uno interessa un neonato con meno di quindici giorni4. Trent’anni dopo la situazione non migliora affatto: vaiolo, polmonite, malattie infantili sono le principali cause di morte5. Fenomeno tipicamente alessandrino (anche se non esclusivo), nella sua assurdità, è il battesimo dell’esposto: mentre in Francia, anche se con qualche differenza fra un ospedale e l’altro, è d’uso dare al neonato solo nomi di battesimo, in Italia si preferisce assegnare un cognome sempre rivelatore della sua origine e condizione. E così si trovano gli Esposito a Napoli ed i Colombo a Milano, dove la statua di una colomba adorna l’Ospedale Maggiore6. Ad Alessandria sono invece frutto di una fantasia spietata nomi e cognomi quali: “Adonide Amalia, Osiride Onorata, Mammola Margherita, Agnocasto Amabile, Negunda Nasaria, Stricnina Angela, Sproloquio Guglielmo, Babele Massimina“, ecc.7.

Tornando alla situazione serravallese, grazie al lavoro certosino di Gian Carlo Ponassi, purtroppo recentemente scomparso, è possibile estrapolare la distribuzione della mortalità a Serravalle, ricavata dai suoi studi compiuti sulle carte dell’archivio parrocchiale che abbracciano quasi due secoli di storia dal 1712 al 1890. In tabella è possibile vedere il numero totale dei decessi in termini assoluti ed in percentuale sul totale delle morti, suddivise per fasce d’età.

sul totale delle morti,

suddivise per fasce d’età

Abituati come siamo ai raggiunto livello di tutela sanitaria dell’infanzia, i numeri, anche se non sono disaggregati per periodi storici più precisi, ma presentati globalmente, appaiono anche a Serravalle, per quanto riguarda la mortalità infantile, in tutta la loro drammaticità.

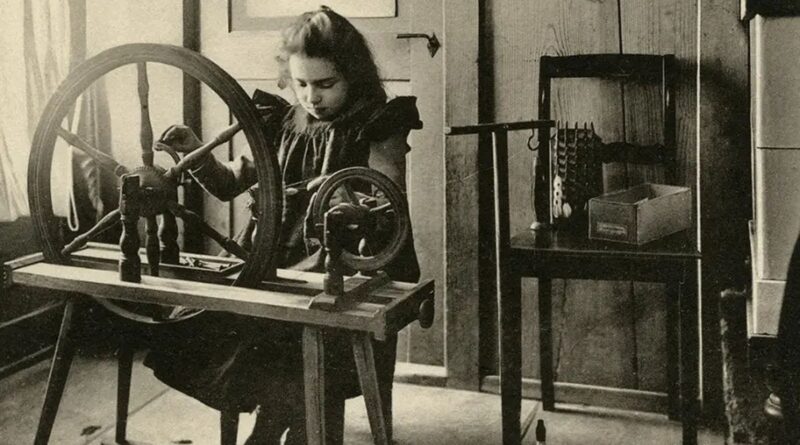

Lavoro minorile

La rivoluzione industriale ottocentesca ha un impatto violento sull’infanzia, anche in provincia di Alessandria ed in alcune province limitrofe. Questa tabella, lievemente modificata, appare in un lavoro di Carlo Ilarione Petitti di Roreto sullo studio del lavoro minorile nelle manifatture8. Costui, laureato in Diritto, economista, è Senatore del Regno di Sardegna. Le province, ovviamente, sono qui indicate seguendo la suddivisione amministrativa antecedente alla legge Rattazzi del 1859, con Asti che ancora fa parte della Provincia di Alessandria. I numeri presenti nella tabella pongono alcuni quesiti al quale sfortunatamente non è possibile rispondere, quali ad esempio: la percentuale dei bambini al lavoro rispetto alla loro totalità, qual è la percentuale dei bambini frequentanti la scuola rispetto al totale dei bambini e infine qual è la percentuale dei bambini malati indipendentemente dal fatto che lavorino o meno. Tuttavia, i numeri espressi restituiscono una fotografia inimmaginabile ai giorni nostri. I bambini costretti a lavorare per 14 ore giornaliere sono tantissimi ovunque, il tasso di scolarità basso e gli affetti da gravi patologie croniche sono un’enormità.

In particolare le malattie indicate nella tabella sono: il rachitismo carenziale, caratterizzato da una difettosa mineralizzazione delle ossa che le rende più fragili e deformabili per un insufficiente apporto di vitamina D; l’etisia e la scrofola, entità nosologiche ascrivibili rispettivamente alla tubercolosi polmonare e all’adenite tubercolare e infine alla cachessia, termine indicante uno stato di profondo deperimento generale, esito di una grave malnutrizione associata o meno ad una malattia cronica oppure acuta. La tabella non riporta i dati riferibili a Serravalle, ma è opinione di chi scrive che la situazione non fosse dissimile da quella di Novi Ligure, giacché anche nel nostro territorio erano presenti fabbriche manifatturiere nel campo della seta, di cui una era proprietaria la famiglia Raimondi.

Analfabetismo

Come detto, l’analfabetismo è un dato diffuso in tutta la Penisola anche se esistono differenze regionali significative. Le due tabelle sottostanti dimostrano come nel momento della nascita del Regno d’Italia, questo raggiunge percentuali elevatissime, specie nel genere femminile.

Il problema venne in parte risolto con la legge Casati, (Gabrio Casati, Milano 2 agosto 1798 – Milano 13 novembre 1873) approvata nel 1859 dal Regno di Sardegna, che esprimeva la cultura politica dei liberali piemontesi alla vigilia dell’unificazione politico-militare della penisola. Essa istituiva una scuola elementare articolata su due bienni, il primo dei quali obbligatorio.

Allo stato della documentazione, non abbiamo a disposizione dati dell’analfabetismo presente a Serravalle fra la popolazione generale né tanto meno su quella infantile. Tuttavia l’articolo di Cabella ci testimonia una spiccata sensibilità ed attenzione verso tale problema già a partire dalla scuola materna, e rappresenta un indizio significativo dell’importanza del problema anche per il nostro territorio.

Conclusioni

L’articolo di Cabella permette di poter riflettere sulla condizione dell’infanzia nel XVIII e XIX secolo, sollecitandoci ad una più attenta ricerca. Presi come parametri la mortalità infantile, il tasso di analfabetismo e il fenomeno del lavoro in età minorile, la vita di un bambino di un secolo e mezzo fa era, vista con i nostri occhi, assolutamente drammatica, ma certamente non dissimile da quella di un suo coetaneo nei comuni a noi vicini e più in generale in tutta Italia. Tuttavia colpisce il lettore l’esperienza citata da Cabella, come una tenue ma importante fiammella accesa in mezzo alle tenebre.

- Dalle fonti archivistiche per ora disponibili, la storia dell’odierna Scuola Materna “Maria Divano” risale al 1859, anno in cui si parla della fondazione dell’Asilo Infantile come “Associazione di Cittadini”. Successivamente il 2/3/1869 avviene la Costituzione in “Corpo Morale” e il 6 giugno 1870 è approvato il primo Statuto Organico. Infine l’asilo serravallese è ufficialmente riconosciuto con Regio Decreto del 31/7/1870 a firma del Ministro dell’Interno Lanza e di Vittorio Emanuele II° Re d’ Italia. [↩]

- Nicola Latronico, “Storia della Pediatria”, Edizioni Minerva Medica, Torino, 1977, pag. 603 [↩]

- Op. cit., pag. 606 [↩]

- Annuario della provincia di Alessandria, Tip. Gazzotti, Alessandria, 1865, pag. 83 [↩]

- Roberto Botta, Le origini della Camera del lavoro di Alessandria, Edizioni Dell Orso, 1985, pag. 14. [↩]

- Egle Becchi e Dominique Julia, “Storia dell’Infanzia. Vol. 2. Dal Settecento ad oggi”, Editori Laterza, Bari, 1996, pag. 120 [↩]

- Paola Lanzavecchia e Giulio Massobrio, “Il refrigerio dei Poveri – Contributi per una storia dell’Ospedale [↩]

- Gianmario Bravo, “Carlo Ilarione Petitti di Roreto, Opere Varie – Del Lavoro dei Fanciulli nelle Manifatture. Dissertazione, 1841”, due volumi, Einaudi, Torino, 1969 [↩]

interessante, complimenti!