MARCHESOTTI, Sergio

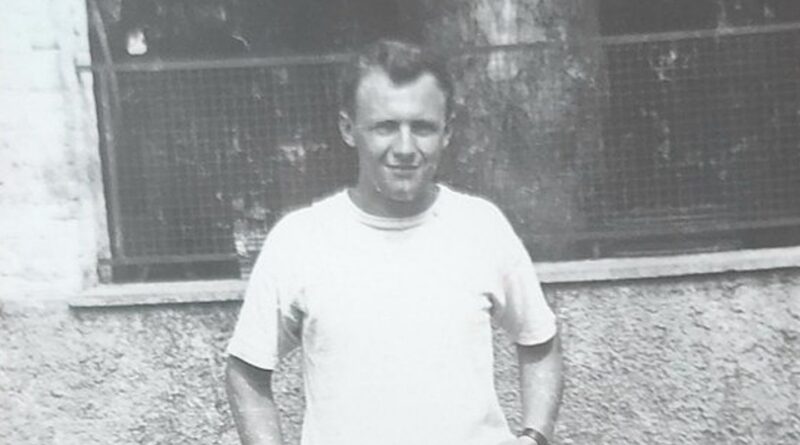

Sergio Marchesotti nasce a Serravalle l’8 ottobre 1939.

Terminata la scuola dell’obbligo frequenta corsi professionali, ma la sua passione per la matematica lo induce a tentare l’esame per l’iscrizione alla terza ragioneria che però, per ragioni burocratiche, non riesce a sostenere. Decide perciò di abbandonare gli studi e inizia a lavorare, insieme al padre, in una ditta di Ronco Scrivia come carpentiere. Dopo diverse esperienze lavorative, viene chiamato a svolgere il servizio di leva nel luglio 1961: è di stanza a Rivoli, nel IV Reggimento alpini.

Appena congedato, nel dicembre 1962, viene assunto all’Italsider dove lavora sino al 1989, svolgendo, per diversi anni, anche attività sindacale.

Entrato come operaio si specializza via via come addetto al controllo di qualità. Con la sua bicicletta percorre in lungo e in largo lo stabilimento novese per verificare, nei vari reparti, le caratteristiche degli acciai e dell’altro materiale in produzione. Nel 1980 diventa capoturno e successivamente, grazie alle sue capacità e alla sua esperienza, viene inviato in diversi stabilimenti per effettuare controlli e verifiche sulla qualità dei materiali prodotti.

Per svolgere le sue nuove mansioni viaggia in Italia e all’estero, sino a quando, grazie ad alcune leggi per la tutela dei lavori usuranti, viene collocato in pensione nel 1989.

Nel frattempo si sposa nel 1964 con Maria Dellafiore e nel 1967 nasce la sua unica figlia, Cristina.

Le grandi passioni di Sergio Marchesotti sono due.

La prima è il calcio: per molti anni gioca nelle squadre giovanili, prima del Centro sportivo italiano e poi in quelle del Libarna.

L’altra sua passione è la scrittura, e, insieme alla scrittura, il dialetto.

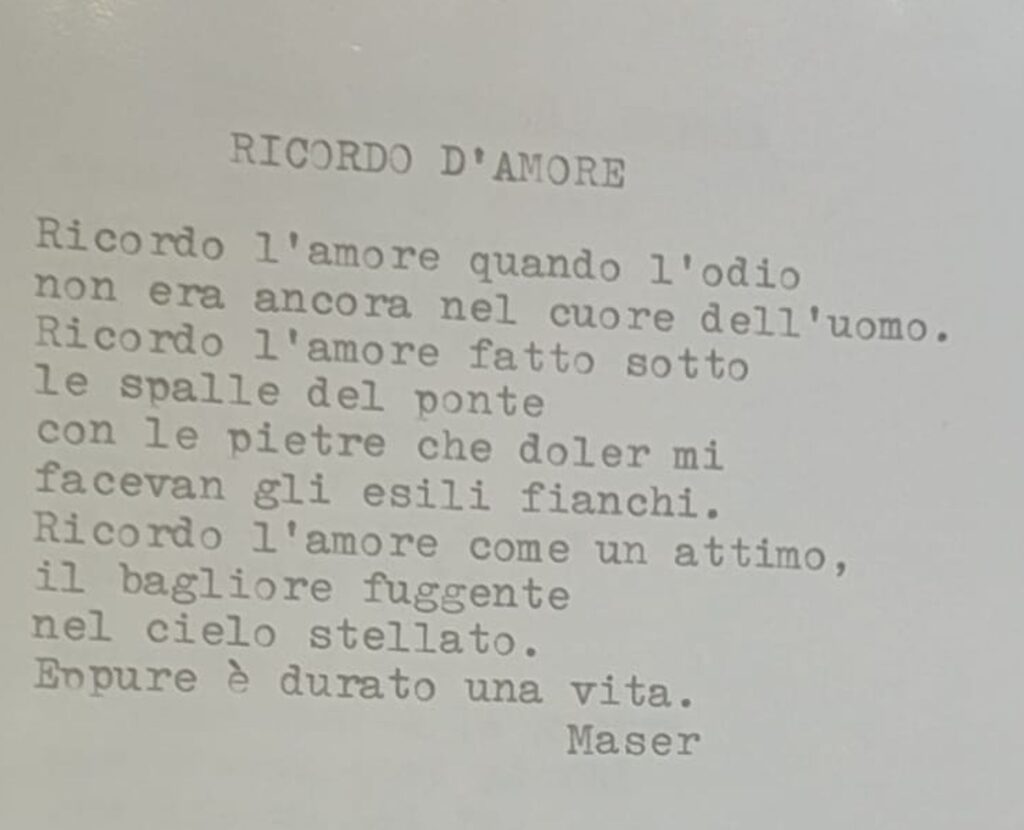

Inizia a comporre le prime poesie: nel corso degli anni, sono molti i suoi componimenti, accumulati nei cassetti di casa e ancora inediti (al termine di questa biografia potete leggere la sua prima poesia, scritta quando era poco più che trentenne)..

La passione per il dialetto invece è più recente. In realtà, come è accaduto a moltissimi ragazzi nati negli anni Trenta, anche nella famiglia di Sergio si parlava in dialetto, e la scuola diventa il luogo dove una intera generazione ha la necessità di imparare una lingua “nuova”, l’italiano: nascono proprio negli anni della scuola le sue prime riflessioni su questo idioma che appartiene alla sua tradizione familiare e sociale e che, in ambito scolastico, si trova a dover sostituire con l’ufficialità della lingua italiana. Ma è solo negli ultimi anni, con la progressiva e inesorabile scomparsa di coloro che conoscono e parlano il dialetto serravallese, che è indotto a cercare di salvaguardare quell’sapere antico. Scopre e legge con attenzione il vocabolario serravallese-italiano, e il saggio Strutture fondamentali del dialetto serravallese di Roberto Allegri e decide di iniziare alcuni lavori di traduzione in serravallese attenendosi scrupolosamente alla sua grafia.

Attualmente sta volgendo in serravallese i quattro Vangeli, dei quali abbiamo già proposto su questo sito alcuni brani, e il saggio storico Serravalle: due secoli di storia sempre di Roberto Allegri.

Sta anche lavorando a una versione semplificata di quel vocabolario e in particolare, sta costruendo la versione italiano-serravallese del vocabolario, mancante nel lavoro del Nene.

Questo lavoro, tuttavia, lo ha indotto a cercare di completare il vocabolario, aggiungendo nuovi lemmi a quelli proposti dall’avvocato. Come è noto il Vocabolario serravallese – italiano, risulta incompiuto a causa della scomparsa prematura del suo autore: Marchesotti, attingendo alla sua memoria e a quella dei pochi che ancora conoscono e parlano il dialetto, sta provvedendo a raccogliere nuovi vocaboli e nuove espressioni idiomatiche.

Su impulso di Chieketè sta infine traducendo in dialetto anche alcune sue poesie, in particolare quelle dedicate a Serravalle e al suo territorio, che proporremo su questo sito nel prossimo futuro.

RICORDO L’AMORE (la sua prima poesia)