La morte di Tricoli: storia di un disertore sfortunato

Cosa ci fa, l’ultima domenica di luglio, il Sindaco di un Comune della pianura veneta a Borghetto in val Borbéra?

Sul sito del Comune di Borghetto troviamo la storia di questo ultra-ventennale rapporto di amicizia che unisce tre amministrazioni comunali.

«Il partigiano Ghion detto “Tricoli”», si legge, «venne ferito a morte durante la Seconda Guerra Mondiale sul confine che divide i Comuni di Borghetto di Borbera e di Stazzano, presso la Madonna della Neve Borghettese.

Per diversi anni si è commemorata la sua morte e il suo valore, ma senza conoscere la storia della vita del coraggioso partigiano».

Poi, nel 2001, su iniziativa di un assessora e di un professore, e al termine di «numerose ricerche», si scoprì che “Tricoli” era padovano; di Loreggia, precisamente.

«Nel luogo della caduta [sic] è stata posta una lapide commemorativa a nome dei tre Comuni amici. E in ricordo di questa amicizia nata dal coraggio di una ragazza, anche nella piazza principale di Loreggia si trova una lapide in ricordo a Rino Ghion detto Tricoli».

Del fatto esiste una memoria locale diffusa sui social network che viene regolarmente riproposta nel corso delle commemorazioni ufficiali: eccola qui di seguito.

A cascina Rughè, sulla via che da Stazzano sale alla Madonna della Neve, abitava una famiglia amica dei partigiani: cibo, pernottamenti sicuri, bollitura dei vestiti carichi di pidocchi.

Quel giorno -che oggi sappiamo mercoledì, 11 aprile 1945- alla cascina giunsero in tre: “Tricoli”, disertore della Repubblica sociale italiana in divisa tedesca e con un cavallo alla briglia; “Ottimo”, di Vignole; e un terzo ignoto.

Giunti al Santuario, scattò – forse a causa di una delazione – l’imboscata da parte dei mongoli della Turkestan agli ordini dei nazisti: “Ottimo”, ferito al petto, poté fuggire; “Tricoli”, ferito alle gambe, venne massacrato a pietrate e finito con un colpo di pistola – sorte analoga per il cavallo. “Ottimo” riparò a Rughè, dove le donne gli cavarono la pallottola dal corpo e lo nascosero sino a guarigione avvenuta. Il cadavere di “Tricoli” fu trasportato a valle, a Garbagna, da un contadino e sepolto il giorno dopo a Rocchetta; figlio di sola madre, il suo corpo fu traslato prima a Loreggia e poi a Trento, città d’origine materna.

Questa è la memoria. Una memoria familiare, tramandata e riproposta ogni anno in occasione della rituale celebrazione sul luogo della morte. Una memoria in costume da storia, presentata essa stessa come il “racconto storico” dei fatti. Ma cosa ci dicono i documenti?

Un carteggio del 1950 [1] ci avverte che “Tricoli” fu sepolto a Borghetto e non a Rocchetta: presso l’archivio comunale se ne potrà cercare riscontro. Le stesse carte ci dicono che la mamma di Rino si chiamava Angela Ghion, siccome un tempo, quando il bimbo nasceva senza che si conoscesse (o si volesse rendere noto) il nome del papà, prendeva il cognome della madre.

Angela (1886-1961) era nata a «Camposanpietro», cioè Camposampiero, a un tiro di schioppo da Loreggia, dove nel 1909 aveva sposato Angelo Tonin (1887-1916), un anno più giovane di lei: soldato nel 39° Fanteria durante la Grande Guerra, muore in alta val Camonica, nei pressi di Malga Campello, alle pendici del Tonale, alle 14:30 del 3 aprile 1916, sepolto da una valanga.

Quando viene al mondo Rino sua mamma Angela è perciò vedova da oltre sette anni: nulla si sa del padre biologico. Mamma e figlio – unico? – lasciano Loreggia nella seconda metà del 1940: emigrano a Bolzano, da cui «Trento» nella memoria locale e da dove Rino viene chiamato al servizio militare (a Bolzano o a Padova se ne potrebbe cercare il foglio matricolare); a Bolzano dove non tornerà più e dove sua madre morirà nel 1961.

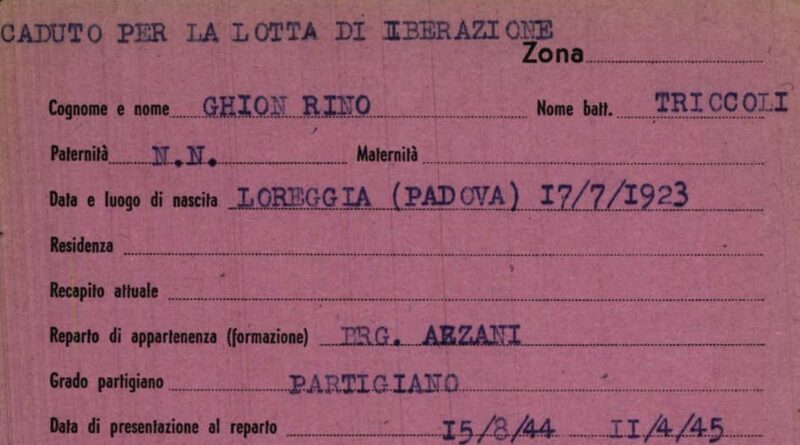

Qual è dunque la storia partigiana di “Tricoli”? Rino Ghion figura, nei carteggi della smobilitazione, fra i caduti della brigata Arzani (non abbiamo notizia di un documento che ne attesti l’appartenenza ad altra brigata, come invece afferma un’altra testimonianza entrata a far parte della memoria-storia che informa il consueto anniversario [2]) e sulla sua scheda risulta partigiano combattente a partire dal 15 agosto 1944. Ma come? La memoria locale non ci dice che il giorno della sua morte aveva appena disertato?

Informatore dei partigiani sotto le mentite spoglie di Salò, o anzianità fittizia, particolare frequente per i caduti? Vera l’una o l’altra ipotesi, in questo caso sembra del tutto plausibile la memoria locale: la diserzione, l’agguato, l’uccisione efferata di “Tricoli” – traditore in divisa.

(Foto Marisa Morassi)

In quei giorni i dintorni di Borghetto non erano affatto sicuri per i partigiani: giù in paese c’era il presidio tedesco: i “mongoli” (ex prigionieri sovietici di origini caucasiche e turkestane, o in ogni caso con tratti somatici asiatici, arruolati nella Wehrmacht e impiegati sul fronte italiano). Proprio quel giorno, peraltro -11 aprile 1945-, fu giorno di rastrellamento: da Sorli a Sant’Alosio, concluso con una vittoria partigiana, con l’inseguimento dei fascisti sino alle porte di Tortona; ne ha scritto Eraldo Canegallo (si deve citare il suo “Cantavano in coro“, romanzo storico ambientato sui colli tortonesi; uno dei libri più belli sul movimento partigiano della Sesta zona), ma non solo. Molte altre sono le testimonianze sulla “battaglia di Sant’Alosio”: anzitutto i ribelli che si erano impegnati nella battaglia erano dell’Arzani, non del distaccamento “Vestone” della Oreste, che in quei giorni non era da quelle parti, come si afferma invece in una testimonianza rievocativa (vedi nota 2); del resto, non esiste evidenza documentale che “Tricoli” abbia mai appartenuto al “Vestone”.

C’è ancora una testimonianza, e ci sono due libri.

Francesco Muto (1923-2009), partigiano “Tino” -brigata Oreste, distaccamento Franchi-, passato all’Arzani alla fine di marzo del ’45, calabrese di Cutro, intervistato alla fine degli anni ’80 racconta che

«una volta ho visto che hanno preso uno dei nostri, l’hanno ferito, hanno preso una pietra e c’hanno schiacciato la testa. E quando io ho visto i capelli attaccati alla pietra… L’hanno ferito, si vede, alle gambe, e non poteva camminare più; è rimasto lì, sono arrivati i tedeschi, con un sasso ci hanno schiacciato la testa, e io l’ho visto, io ho visto i capelli attaccati al sasso» [3].

È lui, è il nostro povero “Tricoli”.

Tito Tosonotti, il chirurgo-partigiano dell’ospedale di Rocchetta, pubblica nel 1967 un libretto intitolato “L’ospedale Val Borbera in Rocchetta Ligure“; una miniera in meno di quaranta pagine. A pagina 33 si legge che all’ospedale viene ricoverato “Boby”, con altri due, il 10 aprile, di ritorno da un’azione. Piccola discrepanza nella data, ma l’episodio è proprio quello. I tre erano stati sorpresi da una pattuglia tedesca «sopra Borghetto»: uno dei tre, ferito grave, era stato finito a colpi di pietra in testa; “Boby”, ferito al torace, con il polmone destro trapassato, aiutato dal compagno si salva. Resta degente per dodici giorni e poi torna al distaccamento, giusto in tempo per il 25 aprile.

Vale la pena ricordare che “Boby” ricoprì un ruolo di comando nel distaccamento SIP, che dipendeva direttamente dal Comando Zona (e da “Attilio”, Amino Pizzorno, capo del SIP) e che più tardi assunse il nome di distaccamento Rissotto: dislocato a Vigo nella fase conclusiva della guerra, il distaccamento fu aggregato alla brigata Arzani in vista della Liberazione.

Torniamo all’inizio, alla memoria locale. Sul piazzale della Madonna della Neve sono in tre: “Tricoli”, ferito, immobilizzato; “Ottimo”, «di Vignole»; e un terzo ignoto.

“Ottimo” è Emilio Gamberi (1920-1994), che alle carte non risulta ferito, benché la ferita nella memoria locale fosse abbastanza seria: mistero.

L’ignoto è “Boby”, o “Bobby”, ossia Bruno Berellini (1925-1995), di Cogoleto, vissuto nella Loira fino ai diciassette anni. Attore in erba – è il partigiano “Biondo” di “Achtung! Banditi!“; il ragionier Carlini -fascista dell’impresa fiumana- delle “Cronache di poveri amanti” – e poi quadro comunista, nei papiri della smobilitazione figura come ferito in combattimento a Borghetto di Borbéra proprio il giorno 11 aprile: è lui l’ignoto.

Lui che – qui arriviamo al secondo libro – nel 1980, a trentacinque anni dai fatti, firma “La morte di Michel” e, al penultimo capitolo, intitolato “L’imboscata“, ci racconta -a modo suo- l’episodio di Madonna della Neve; una dozzina di pagine.

Secondo il racconto di Berellini erano in quattro, non in tre: “Boby”, “Tricoli” (lui scrive “Triccoli” con la doppia), “Ottimo” e un certo “Mac” che non riesco a individuare ma che si direbbe giovanissimo e che per un’assonanza del nome di battaglia potrebbe identificarsi in Luigi Boveri (1928-1995), indicato come “Macchi”, di Volpeglino.

“Boby”, unico a salvarsi (degli altri non sa), ferito gravemente in più parti del corpo, si fa largo tra i nemici stendendone otto o nove: giusto un poco inverosimile.

Che storia è, dunque, questa di “Tricoli”?

Non è una storia liscia, una matassa semplice da sciogliere. Le fonti per provare a ricostruirla, come si è visto, non mancano. Così come non mancano gli ostacoli, a partire dal consueto scarto esistente fra la rappresentazione istituzionale e la verità storica; uno scarto che non può far altro che spingerci a lavorare con passione e rigore alla ricostruzione delle biografie, delle azioni e delle mentalità dei nostri partigiani.

Questa, di “Tricoli”, è la storia di un disertore sfortunato, aspirante partigiano, fuggito il giorno sbagliato. Storia non meno epica di quella che ci consegna la retorica ufficiale, ma senz’altro capace di restituire un’immagine un po’ più realistica del partigianato e delle sue vicende.

Angiola Berpi (1911-1989), partigiana “Marietta” a Carrega Ligure, intervistata da Manlio Calegari nel corso del 1987 [4] sosteneva che

la Resistenza è stata importante perché è stato il segnale del cambiamento delle coscienze: è cominciata come una guerra di disertori, di imboscati, gente che va nei boschi per non essere pigliata, ed è finita come è finita. È un po’ come quando si dice: io me ne vado ma se venite a cercarmi prendo un mitra e vi sparo. È cominciata con una ribellione alla guerra e ai fautori della guerra e dopo, grazie anche a noi comunisti e ai vari Bisagno, è diventata una grande lotta. Non so se è opportuno ma penso che bisogna dire, anche per smetterla con la storia del giovane che si butta nella guerra, del patriottismo e di tutte le storie di questo genere. In montagna, se si va a ben vedere, tutto, Benedicta compresa, è cominciato con un rifiuto della guerra fascista.

Parole analoghe a quelle pronunciate quindici anni prima da Tersilla Fenoglio, “Trottolina”, giovane partigiana delle Langhe, recentemente riproposte da Santo Peli nel suo saggio “Guerra partigiana e rifiuto della guerra” [5]. Prima ancora era stato Roberto Battaglia (1913-1963), storico e partigiano, già nel 1945, nella sua opera più importante e meno nota, “Un uomo un partigiano“, ad esprimersi con chiarezza in merito. Battaglia, il commissario “Barocci” della divisione Lunense scriveva che

se si vuol conoscere la verità non c’è strada più semplice che quella di interrogare qualche partigiano e domandare a lui stesso perché abbia scelto questa nuova e rischiosa condizione di vita. Le risposte, non troppo varie, si possono riassumere intorno ai seguenti motivi: «L’ho fatto per sfuggire alla cattura dell’esercito repubblicano e del servizio del lavoro», o «sono diventato partigiano perché i tedeschi m’hanno bruciato la casa – oppure – perché uno della mia famiglia è stato ucciso in una rappresaglia – o anche – perché sono comunista o anarchico o di Giustizia e Libertà». Qualcuno delegherà a un altro la responsabilità della sua decisione, dichiarando d’essere entrato in banda perché già c’era un suo parente o un suo amico; qualcuno spingerà la sua onestà fino a confessarvi che non aveva altra soluzione, essendo privo di ogni mezzo economico; qualcun altro, più colto, che quella vita l’ha attratto per il suo sapore insolito d’avventura. Nessuno o quasi nessuno affermerà, e ciò può interpretarsi come un naturale senso di riserbo o di spirito di misura posseduto dagli italiani, specie negli strati sociali più umili, che l’ha fatto per “amor di patria”» [6].

Vicenda complessa, dunque, quella del nostro movimento partigiano. Molte le contraddizioni e altrettante le motivazioni che portarono ai monti vecchi antifascisti e giovani renitenti alla leva. Ma per tentare di comprendere cos’è stata questa benedetta Resistenza non sembra possibile ignorare una delle chiavi di lettura che ci propongono “Marietta” e “Trottolina”: la ribellione alla guerra; la guerra alla guerra. La guerra dei disertori.

[1] Ailsrec, fondo DV, busta 18, fascicolo Ghion Rino.

[2] Franco Barella (1925-2020), partigiano “Lupo”, di Novi Ligure, in più occasioni pubbliche affermò di essere stato comandante di “Tricoli”: non pare possibile. “Lupo” fece parte del distaccamento Vestone della brigata Oreste, mentre “Tricoli” risulta con l’Arzani e non risulta in alcuno negli elenchi coevi della Oreste; riconosciuto partigiano dal giugno 1944, prima di entrare a far parte di un GAP -in realtà SAP- alessandrino aveva prestato servizio in un reparto sanitario della RSI e in quella veste era stato sui luoghi della strage della Benedicta per ricoprire di calce i corpi dei morti. In montagna giunse alla metà di marzo del 1945 e partecipò, il 25 aprile, alla liberazione di Isola del Cantone; a tal proposito valgano i primi cinque minuti un’intervista del 2011 – https://www.youtube.com/watch?v=JoHfxrWemOA&ab_channel=IstitutoStoricoResistenzaAlessandria – in cui lo stesso “Lupo” pone in relazione il suo ingresso in banda con l’arresto (17 gennaio 1945) e l’esecuzione (sei giorni dopo) di Amerigo Duò, fucilato a Torino al poligono del Martinetto con “Pedro” Ferreira e altri nove partigiani. Presso l’archivio ILSREC (fondo AM, busta 13, fascicolo 5) si trova una conferma: negli elenchi nominativi dei componenti i distaccamenti della brigata Oreste, compilati fra il ’44 e il ’45; le generalità di “Lupo” compaiono una sola volta, fra le ultime reclute del distaccamento Vestone: «LUPO / Barella Franco di Dino e di Ferrari Piera / 3.6.1925 / Novi Ligure / via Cassano n° 26 / studente in legge / dal 15.3.45». “Lupo” è stato il primo partigiano che ho intervistato, nell’autunno del 2010; tre settimane prima aveva partecipato alla prima presentazione, a Novi Ligure, della mia Bicicletta partigiana. Mi affascinava, era un cantore del partigianato; un vero affabulatore. «Caro Rino, noi verremo da te» scriveva in un articolo dedicato a “Tricoli”, e parlando dei partigiani citava Jacques Prévert ed Emilio Casalini; «ragazzi divenuti uomini troppo presto e troppo presto partiti (…) cercando libertà fra rupe e rupe». Lo ricordo con affetto e oggi ne apprezzo, più di allora, la moderazione, la postura antieroica e il coraggio dimostrato in specie degli ultimi anni. Per dire del personaggio: una volta raccontò di un battibecco con Carniglia, sindaco di Cantalupo: a una commemorazione era arrivato il politico di turno a parlare dei problemi del suo Comune; poi quello della comunità montana: idem; quello della regione: idem. Tanto che “Lupo” s’era alzato e se n’era andato. «Perché te ne sei andato?», gli avevano chiesto. «Perché io sono un po’ romantico», aveva detto: «io ci vengo a questo manifestazioni e, sinceramente, sento che sono presenti anche i miei compagni morti, allora ho visto che loro se ne andavano e mi sono alzato anch’io…». Quella di “Lupo” su “Tricoli”, a mio parere, è stata una piccola debolezza da accettare come tale e che non ne offusca affatto la figura.

[3] Questa testimonianza si trova a pagina 27 del volume di Daniele Borioli e Robeto Botta, I giorni della montagna. Otto saggi sui partigiani della Pinan-Cichéro, Alessandria, WR, 1990, testo sacro del movimento partigiano genovese e alessandrino.

[4] “Cara Marietta, caro professore“, pubblicata in rete nel febbraio 2003 e consultabile a questo link: http://www.quaderni.net/WebMarietta/Mari00index.htm.

[5] Saggio edito in “Resistenza. La guerra partigiana in Italia (1943-1945)“, a cura di Filippo Focardi e Santo Peli, edito quest’anno da Carocci, p.139; la citazione di “Trottolina” è in La resistenza taciuta, a cura di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, La Pietra, 1976.

[6] Citazione ripresa recentemente da Peli nello stesso saggio, pp.141/142.